Literatura,

Dependentes digitais

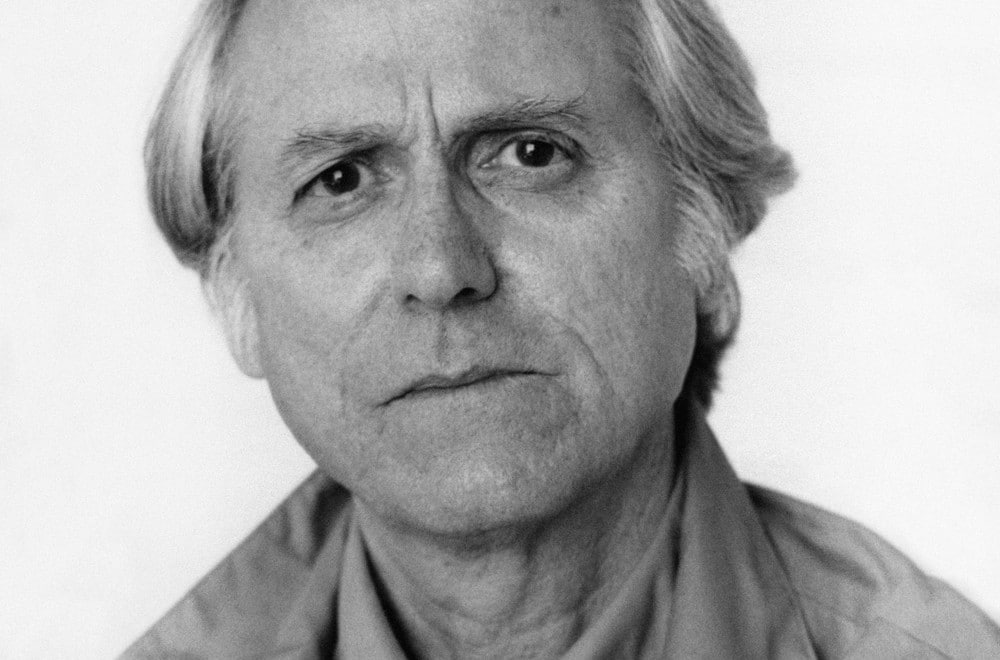

Em novo romance especulativo, Don DeLillo aborda com ironia a dependência irrestrita da sociedade contemporânea diante das telas

31maio2021Don DeLillo é um escritor que atua com maestria tanto no romance longo (Submundo, de 1997, tem 736 páginas) quanto na novela (a exemplo de Ponto ômega, de 2010, e A artista do corpo, de 2001). Seu último livro, O silêncio, retoma esse percurso da forma breve, apresentando uma espécie de fábula sobre o fim da tecnologia contada em uma prosa densa, milimetricamente ajustada, na qual nenhuma palavra está deslocada ou redundante.

Dividida em duas partes, a história tem uma progressão simples: um casal viaja de avião de Paris a Newark; ao mesmo tempo, outro casal e um convidado estão em casa, assistindo a futebol americano na televisão. Depois de um pouso forçado causado por uma pane de energia, os cinco personagens se reúnem e buscam articular opiniões desencontradas sobre o estado do mundo. “O que eu sei é o seguinte. Não sei o que aconteceu, mas acabou com a nossa tecnologia”, diz a mulher, Tessa. “A própria palavra me parece desatualizada, perdida no espaço. Cadê a nossa autoridade pra controlar os nossos equipamentos seguros, nossas capacidades de encriptação, nossos tuítes, trolls e bots. Será que tudo no ciberespaço está sujeito a distorção e roubo? E tudo que a gente pode fazer é ficar maldizendo a nossa sorte?”.

A dimensão conspirativa da nossa realidade surge com força total na narrativa — há desinformação, espionagem, roubo de dados, invasão de privacidade —, ao mesmo tempo em que é modulada por um envio permanente à banalidade do cotidiano (os degraus na entrada de casa, as garrafas de cerveja, o jogo na televisão, o carrinho do supermercado). Além disso, DeLillo localiza a história em 2022 (o livro foi originalmente lançado em 2020), fazendo, com isso, um romance futurista de previsão, mas suficientemente próximo no tempo para gerar uma estranheza e uma expectativa de urgência (bastante diferente do efeito buscado por George Orwell, por exemplo, que publicou 1984 em 1949).

O silêncio está recheado de fórmulas que funcionam como resumos da trama e como comentários amplos sobre a sociedade contemporânea e sua dependência tecnológica: “Quanto mais avançados, mais vulneráveis”, diz a funcionária da clínica para onde vão Jim e Tessa depois do acidente. Com a voz sugerindo “uma calma íntima com um toque de histeria”, ela ainda diz: “Nossos sistemas de vigilância, nossos dispositivos de reconhecimento facial, nossa resolução de imagens. Como é que a gente sabe quem a gente é? Sabemos que está ficando frio aqui. O que vai acontecer quando a gente tiver que ir embora? Sem luz, sem aquecimento”. Parte do efeito estético do romance decorre de sua recusa em dar uma resposta sobre “o que vai acontecer” — resta ao leitor imaginar ou esperar até a derradeira sincronia entre realidade e ficção.

Absurdo

O romance de DeLillo é um experimento a partir da ideia recorrente — transformada em título de livro por Mark Fisher em 2009 — de que “é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo”. Para DeLillo, na verdade, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim dos celulares (o “silêncio” em questão marca o momento em que todas as telas se apagam). Como a gente sabe quem é sem a mediação das telas, dos dispositivos, das redes sociais? É possível dizer que o celular se tornou parte constitutiva da vida dos sujeitos em sociedade, a ponto de o indivíduo não mais se reconhecer sem o estímulo permanente do dispositivo?

Como a gente sabe quem é sem a mediação das telas, dos dispositivos, das redes sociais?

Nesse ponto, O silêncio toca o absurdo, simplesmente ao descrever com ironia a dependência irrestrita dos sujeitos diante das telas: “E se a gente não for o que a gente acha que é? E se o mundo que conhecemos estiver sendo todo refeito enquanto estamos aqui, parados, vendo, ou sentados, conversando?”. A conectividade 24/7 regula o sono, a vigília, os afetos, os amores, as frustrações, as expectativas, as esperanças e, sobretudo, a linguagem de todos aqueles envolvidos no carrossel naturalizado da vida regida pela tecnologia (talvez o que há de mais “distópico” no romance seja sua capacidade de pensar o celular como algo não-natural, algo que pode simplesmente não existir, que não está intrinsecamente ligado à imagem que todo indivíduo pode fazer de si).

“Estamos vivendo numa realidade improvisada?”, alguém se pergunta. “Um futuro que ainda não era pra estar ganhando forma?”. Não fica claro se essa “realidade” é anterior ou posterior ao fim das telas e da tecnologia: “Tudo apagado, postes de iluminação, lojas, prédios, arranha-céus, todas as janelas em todos os lugares”. Os marcadores que possibilitam a divisão entre “antes” e “depois” já não são mais reconhecíveis; os personagens vivem “a insônia em massa destes tempos inconcebíveis”. Toda tentativa de lidar com a realidade silenciosa se choca contra o muro da contradição: “Estou falando demais”, diz Martin, o jovem fascinado por Albert Einstein. “Estou fabricando teorias e especulações em série”.

A conectividade 24/7 regula o sono, a vigília, os afetos, os amores, as frustrações, as esperanças e, sobretudo, a linguagem dos envolvidos no carrossel naturalizado da vida regida pela tecnologia

Mais Lidas

DeLillo deliberadamente mescla o plausível e o implausível, o delírio conspiratório e o raciocínio científico — tudo funciona como matéria-prima para sua prosa especulativa. Existe uma superficialidade calibrada ao longo de todo o romance: muitas das frases atribuídas a Einstein estão erradas; a definição do capitalismo traduzida do alemão por Martin não é de Marx, mas apenas um verbete de dicionário; a teoria da relatividade de Einstein vem misturada com a teoria da linguagem de Wittgenstein. Em paralelo, encontramos desinformação tragicômica como drones que conversam em “uma forma de língua isolada”, o mundo como simulação projetada por seres extraterrestres que manipulam o tempo e o espaço, cérebros digitalmente alterados por experimentos escusos, plástico e microplástico como elementos de envenenamento do ar, da água, da comida.

Apesar da brevidade do romance, DeLillo consegue singularizar a perspectiva de cada um dos cinco personagens, oferecendo experiências diversas do contexto. Max Stenner, por exemplo, pensa em “outros tempos, mais ou menos normais”, com “pessoas olhando para o celular, manhã, tarde, noite, no meio da calçada, indiferentes a todos que passam depressa por elas, absortas, mesmerizadas, consumidas pelo aparelhinho”, constatando que “elas não podem fazer isso agora, todas as pessoas que são dependentes digitais, os celulares silenciados, tudo, tudo, tudo silenciado”. Jim, por sua vez, por ter trabalhado como regulador de sinistros para uma empresa de seguros, tem uma espécie de aura séria, de alguém que pode projetar o futuro sem ingenuidade — e mesmo ele não sabe o que fazer.

Se o início do romance, quando os amigos se reúnem após o colapso, é marcado pela possibilidade do diálogo e do encontro, a segunda parte é marcada pela dissociação: os personagens não conseguem mais se comunicar, passam a falar sozinhos e apresentar dificuldades para recordar o que aconteceu e como era a vida outrora. Sem as telas acesas para marcar o caminho, vagam como assombrações, alheias ao tempo e ao espaço.

Porque você leu Literatura

Um planeta possível

Livro da premiada ilustradora portuguesa Eduarda Lima leva leitores a uma viagem por lugares de natureza deslumbrante para refletir sobre o futuro possível para as grandes cidades

ABRIL, 2024