Filosofia,

A felicidade política

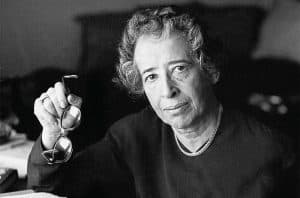

Antologia de ensaios e estudo clássico sobre Hannah Arendt mostram sua crítica a totalitarismos à direita e à esquerda

20nov2018Quando Celso Lafer, na década de 1960, foi aluno de Hannah Arendt nos Estados Unidos, na Universidade de Cornell, ela já era conhecida, mas estava ainda longe da fama atual. Ele mesmo contribuiu, ao menos no Brasil, para essa fama, como maior responsável pela introdução de seu pensamento no país. Esse percurso pode ser acompanhado na leitura da reedição, ampliada, de seu livro Hannah Arendt: pensamento, persuasão e poder (1979), que em grande parte dedica-se a apresentar vida e obra da pensadora.

O livro interessará aos especialistas, mas também é um guia seguro para quem quer se familiarizar com a produção de Arendt, pois os principais temas da sua filosofia estão aí bem apresentados: totalitarismo e antissemitismo; a banalidade do mal; as atividades de labor, trabalho e ação da condição humana; a vida espiritual com pensamento, vontade e juízo; as revoluções; a violência. Há, ainda, interesses específicos de Lafer: direitos humanos e intersecções com Octavio Paz, Isaiah Berlim e Norberto Bobbio. O cuidado ao acompanhar as publicações da autora e seus comentadores, inclusive brasileiros, é evidente e generoso. Combina-se, no livro, com relatos de seu convívio com Arendt.

Por vezes, parece que Lafer tenta descrever a singularidade do aparecer de Arendt no mundo. Em depoimentos, narra a presença dela em sala de aula, seu contato com os alunos e assim por diante, como se quisesse revelar quem era essa pessoa: não apenas o que pensava, mas como ela aparecia na teia de relações que constitui o espaço público.

Brilhante e precoce estudante alemã na década de 20, Arendt formou-se na fenomenologia, assistindo às aulas de Martin Heidegger, com quem viveria um grande amor, e sendo orientada no doutorado por Karl Jaspers. A carreira universitária foi interrompida com a ascensão de Hitler (1933). Judia, foi obrigada a fugir. Trabalhou em organizações sionistas e acabou presa em um campo de refugiados. Conseguiu, afinal, escapar para os Estados Unidos, onde escreveu a maior parte da sua obra e despontou como pensadora original com Origens do totalitarismo (1951).

Ali estava a tese de que tanto o nazismo, com Hitler, quanto o bolchevismo, com Stálin, eram regimes igualmente totalitários. O argumento é confirmado no primeiro ensaio de Ação e a busca da felicidade, a respeito da Revolução Húngara. O imprevisível levante popular contra a opressão soviética era o testemunho da resistência à ideologia e ao terror totalitário. A derrota em nada diminuiria a sua grandeza. Os mortos, o luto e as manifestações atestariam a memória do que nem comunistas nem anticomunistas previam: o levante surpreendente e conjunto pela liberdade e nada mais.

Revolução espontânea

Liberdade, para Arendt, é a razão de ser da política, a qual não se reduz nem às instituições nem ao funcionamento representativo. O que chamara a atenção dela na “revolução espontânea” — a expressão é de Rosa Luxemburgo — na Hungria foi que ela não dependeu da organização tradicional de partidos nem da que se lhe opõe: conspirações, golpes, propaganda. Ficou manifesto o que todos — liberais e conservadores — haviam descartado historicamente como um sonho nobre ou romântico: uma ação política em comum e inesperada. Não houve líderes nem foi um movimento centralizado. É com um entusiasmo raro em sua obra que Arendt escreve sobre os acontecimentos na Hungria: nas palavras de Lafer, uma “auto-organização popular”.

Mais Lidas

De modo geral, porém, a liberdade como razão de ser da política teria sido pouco pensada por nossa tradição e pouco experimentada em nossa história. Filósofos costumaram priorizar a contemplação metafísica em detrimento da ação política. Na Grécia antiga, Platão já propunha a submissão da pólis à autoridade da razão. Começava então a velha dificuldade da filosofia em acolher e entender a liberdade pública. No século 20, essa dificuldade está presente tanto em doutrinas socialistas quanto liberais. Nas duas, a política é subordinada a um objetivo externo: ou a satisfação da necessidade social ou a garantia da liberdade privada individual — que inspiraram inúmeros governos modernos.

Nem a preocupação socialista nem a liberal são desimportantes, é claro. Só que Arendt acusava ambas de ficarem aquém da especificidade do fenômeno político. Se o ensaio “Imperialismo totalitário: reflexões sobre a Revolução Húngara” faz uma crítica ao bolchevismo, o ensaio “Direitos públicos e interesses privados: uma resposta a Charles Frankel” explica os limites do liberalismo. Nesse ponto, sua reflexão é ainda hoje uma perspectiva interessante diante da polarização dualista que dominou nossa vida pública, como se houvesse um embate simplório entre o bem e o mal, o certo e o errado. Na política, não importariam unidade totalitária ou dualidade moralista. Importa a pluralidade, que as tradições socialista e liberal raramente veem.

No caso do socialismo, a dificuldade é que a ênfase das ações em geral recai na satisfação da necessidade — a fome, por exemplo. Esquece-se aí da liberdade. Arendt distingue, assim, a necessidade social da liberdade política. Pois um regime de governo poderia solucionar a fome e manter um sistema de saúde, atendendo às necessidades do povo, e nem por isso dar a ele liberdade de tomar parte nas decisões relativas ao mundo comum.

Do outro lado, contudo, os liberais enfatizam basicamente os interesses privados, como se só fosse ali que os seres humanos se realizassem. Nisso, esquecem que mundo público não é apenas o que existe para garantir a liberdade, mas tem um sentido em si. É nele que podemos, em vez de ser governados, governar a nós mesmos. E o que seria a liberdade senão isso?

O mercado diz respeito a um lado da vida, o privado. Só a ele. Daí que, ainda hoje, mal entendamos a expressão de Alexis de Tocqueville, autor querido de Hannah Arendt: “felicidade pública”. Para nós, soa uma contradição, pois só concebemos a felicidade privada. Para Hannah Arendt, contudo, a política não era o mal necessário para evitar a guerra de todos contra todos. Era a possibilidade de felicidade na convivência mundana com os outros.

Historicamente, porém, a urgência com que a ordem da necessidade se impôs foi um obstáculo para colocar a questão da liberdade. Arendt compara, sob esse aspecto, a Revolução Francesa à Revolução Americana. Na França, a pobreza e a fome seriam ainda tão grandes que a energia voltou-se para resolver esses problemas, o que resultou em uma prioridade do social sobre o político; no caso americano, as necessidades sociais básicas já estavam minimamente solucionadas, então foi possível trazer para o primeiro plano as liberdades políticas, e fazer disso o espírito da fundação do país. Essa análise, avançada no livro Sobre a revolução, é resumida no ensaio “Revolução e liberdade”.

Para quem se interessa em explorar a atualidade dessas teses no contexto brasileiro, eis uma pista. Imagine-se a abolição da escravidão e um contingente populacional gigantesco, majoritariamente de negros, deixado à sua própria sorte, sem qualquer amparo. Diante do problema social da pobreza e das necessidades mais básicas, como colocar o problema das liberdades políticas? Eis aí um nó da situação nacional até hoje difícil de desatar.

Na perspectiva de Arendt, portanto, nem a tradição que confia no poder central do Estado nem a tradição liberal que aposta na dinâmica do mercado são preparadas para corresponder a desafios que a política suscita. Por isso, as duas doutrinas podem ser tolerantes com o autoritarismo. O que mais as interessa não é o espírito republicano ou democrático, e sim satisfazer as necessidades sociais ou garantir os interesses individuais. Nos dois casos, a política é meio, não fim. Nos dois casos, a política é instrumentalizada. Pode ser, contudo, que ela seja uma busca de nossa própria felicidade e um modo de estarmos presentes no mundo, como defende Arendt no ensaio “Ação e a busca da felicidade”.

A política não se reduz à representação partidária tal como a organizamos no Ocidente. Arendt tinha simpatia pelos conselhos revolucionários, nos quais deliberações eram feitas pelas próprias pessoas envolvidas, experimento próximo da democracia direta. Seria o tesouro perdido das revoluções, distinto de seu destino posterior, que o mais das vezes corrompe a liberdade e se enrijece autoritariamente. Diante da crise que hoje há, no Brasil e no mundo, do princípio da representação institucional, é bom lembrar que existem outras formas de governo. Assim, a história de townhalls, Räte ou sovietes, ou seja, da autogestão, tem relevância, como observa Lafer.

Enquanto no sistema partidário o poder é delegado aos que nos representam, os conselhos mantêm o poder com o povo. Não é uma experiência simples nem fácil. Mas atende à exigência de que pensemos e ajamos por nós mesmos. Trata-se de um tema caro a Arendt, desde que cunhara, no começo dos anos 1960, o conceito de “banalidade do mal” para designar homens como Adolf Eichmann que, após participarem no nazismo, respondiam às acusações afirmando que estavam cumprindo ordens. Atribuíam a uma instância superior — o chefe, o governo, as leis — a orientação sobre sua conduta, abdicavam de pensar por si e, por extensão, da responsabilidade última por suas ações. Nenhuma ordem ou lei, para Arendt, nos dispensa de pensar nem de agir. Daí sua preferência por uma política mais direta, sem transferência de poder.

Nenhuma ordem ou lei, para Arendt, nos dispensa de pensar nem de agir

Também por isso, Arendt mostrou simpatia pelo princípio da desobediência civil, como observa Lafer, por exemplo, no texto “A reconstrução dos direitos humanos”. Nele, enraíza-se a possibilidade política — sem uso da violência — de resistir a leis das quais discordamos. Como ensina a história, leis são frequentemente injustas: escravidão, crimes como os de Eichmann, o Apartheid e racismos foram legais. Portanto, desobedecer pode ser decisivo em nossas ações. Nossa responsabilidade para com o mundo não seria limitada ao que é legal, ela é também existencial. Isso explica a estima de Arendt por movimentos de direitos civis nos Estados Unidos e suas associações, embora a violência que depois dali adveio a tenha decepcionado.

O livro Ação e a busca da felicidade dá uma amostra do fôlego da compreensão de Arendt. Os quatro ensaios escolhidos por Heloisa Starling fazem parte de uma coletânea mais vasta, recém-lançada nos Estados Unidos, a ser publicada pela editora Bazar do Tempo neste ano. Provavelmente, é a última leva relevante dos materiais póstumos de Hannah Arendt ainda inéditos. Jerome Kohn, responsável pelo espólio, foi feliz ao escolher para o título a expressão “Thinking without banister”, da própria autora. Pensar sem corrimão foi o que ela fez a vida toda: compreender sem reduzir a novidade do que ocorria a conceitos tradicionais incapazes de dar sentido ao novo mundo.

Isso justifica sua inclusão na coleção Ensaios Contemporâneos, dirigida por Eduardo Jardim. Poucas autoras foram tão ensaísticas na sua escrita — mais sugestiva do que conclusiva — e contemporâneas na sua reflexão — atenta à originalidade de sua época. Sua principal atualidade não está em nenhum conceito específico, mas na “capacidade de pensar teoricamente a partir de situações concretas”, como defende Lafer. Talvez possamos fazer o mesmo com o nosso mundo atual. Estamos precisando.

Porque você leu Filosofia

Para Hannah, com amor

Biografias buscam compreender o relacionamento afetivo entre Arendt, autora do clássico ‘Origens do totalitarismo’, e seu professor Martin Heidegger, filósofo simpatizante do nazismo

OUTUBRO, 2021