Divulgação Científica,

As pandemias e o desenho da história da humanidade

Surtos epidêmicos provocaram rebeliões, impulsionaram inovações na saúde pública, prefiguraram revoluções e redesenharam mapas

08jun2020Começou no ano de 541 aquela que é comumente referida como a primeira pandemia, na cidade de Pelúsio, perto da atual Port Said, no nordeste do Egito. De acordo com o historiador Procópio, que viveu naquele período, a peste se espalhou para o oeste, em direção a Alexandria, e leste, na direção da Palestina. E seguiu avançando. Em sua visão, ela parecia se mover quase conscientemente, “como se temesse que algum canto da Terra pudesse lhe escapar”.

O primeiro sintoma da praga era a febre. Muitas vezes, observa Procópio, era baixa a ponto de não “levantar nenhuma suspeita de perigo”. Porém, em alguns dias, as vítimas desenvolviam os sintomas clássicos da peste bubônica — caroços, ou bubões, nas virilhas e axilas. O sofrimento àquela altura era terrível; algumas pessoas entravam em coma, outras deliravam violentamente. Muitas vomitavam sangue. Aquelas que cuidavam dos doentes “estavam em estado de constante exaustão”, relata Procópio. “Por essa razão todos se apiedavam delas, não menos que dos próprios infectados.” Ninguém era capaz de prever quem pereceria e quem conseguiria superar a enfermidade.

No início de 542, a peste atingiu Constantinopla. Naquela época, a cidade era a capital do Império Romano no Oriente, comandado por Justiniano. Uma análise recente aponta o imperador como “um dos maiores estadistas que já existiram”. Outro historiador descreve a primeira parte de seu reinado — ele governou por quase quarenta anos — como “uma enxurrada de acontecimentos praticamente sem paralelo na história de Roma”. Nos quinze anos que precederam a chegada da epidemia à capital, Justiniano reorganizou as leis romanas, fez as pazes com os persas, revisou a administração fiscal do Império Oriental e construiu a Basílica Santa Sofia.

A história não é escrita apenas por humanos, mas também por micróbios

Quando a peste atacou, caiu sobre Justiniano, nas palavras de Procópio, “a tarefa de se preparar para as dificuldades”. O imperador pagou para que os corpos abandonados e dos desvalidos fossem enterrados. Mesmo assim, era impossível dar conta; o número de mortos era muito alto. (Procópio fala em mais de 10 mil por dia num dado momento, mas ninguém tem certeza se essa informação é precisa.) João de Éfeso, outro contemporâneo de Justiniano, escreveu que “ninguém saía de casa sem uma identificação, algo em que seu nome estivesse escrito”, para o caso de ser repentinamente fulminado. A certa altura, os cadáveres passaram a ser apenas desovados em fortificações nas fronteiras da cidade.

Mais Lidas

A peste atingia da mesma forma os destituídos e os poderosos. O próprio Justiniano contraiu-a. Entre os que tiveram sorte, sobreviveu. Seu reinado, no entanto, nunca se recuperou de fato. Nos anos que antecederam 542, os generais de Justiniano haviam reconquistado muito da parte ocidental do Império Romano, vencendo os godos, os vândalos e outros grupos bárbaros. Depois de 542, o imperador teve dificuldade para recrutar soldados e depois para lhes pagar. Os territórios que seus generais tinham controlado começaram a se revoltar. A peste chegou à cidade de Roma em 543, e parece ter chegado à Inglaterra em 544. Uma nova onda atingiu Constantinopla em 558, uma terceira em 573 e ainda mais uma em 586.

A Praga de Justiniano, como ficou conhecida, não se extinguiu até 750. Naquela altura, o mundo era outro. Uma poderosa nova religião havia surgido — o Islã — e seus seguidores dominavam um território que incluía uma boa parte do que fora o império de Justiniano, além da península Arábica. Ao mesmo tempo, muito do oeste europeu estava sob o controle dos francos. Roma se reduzira a cerca de 30 mil pessoas, algo como a população atual da cidadezinha de Mamaroneck, em Nova York. Será que a peste foi parcialmente responsável por isso? Se for esse o caso, a história não é escrita apenas por humanos, mas também por micróbios.

Da epidemia à endemia

Assim como há muitas formas de um corpo ser infectado por micróbios, existem muitas maneiras de epidemias participarem do corpo político. Epidemias podem ser curtas ou prolongadas, ou, como a Praga de Justiniano, recorrentes. É comum que façam par com a guerra, e que essa dupla às vezes favoreça o agressor, às vezes o agredido. Doenças epidêmicas podem se tornar endêmicas, o que significa constantemente presentes, e voltar a ser epidêmicas quando carregadas para uma nova região ou com a mudança nas condições.

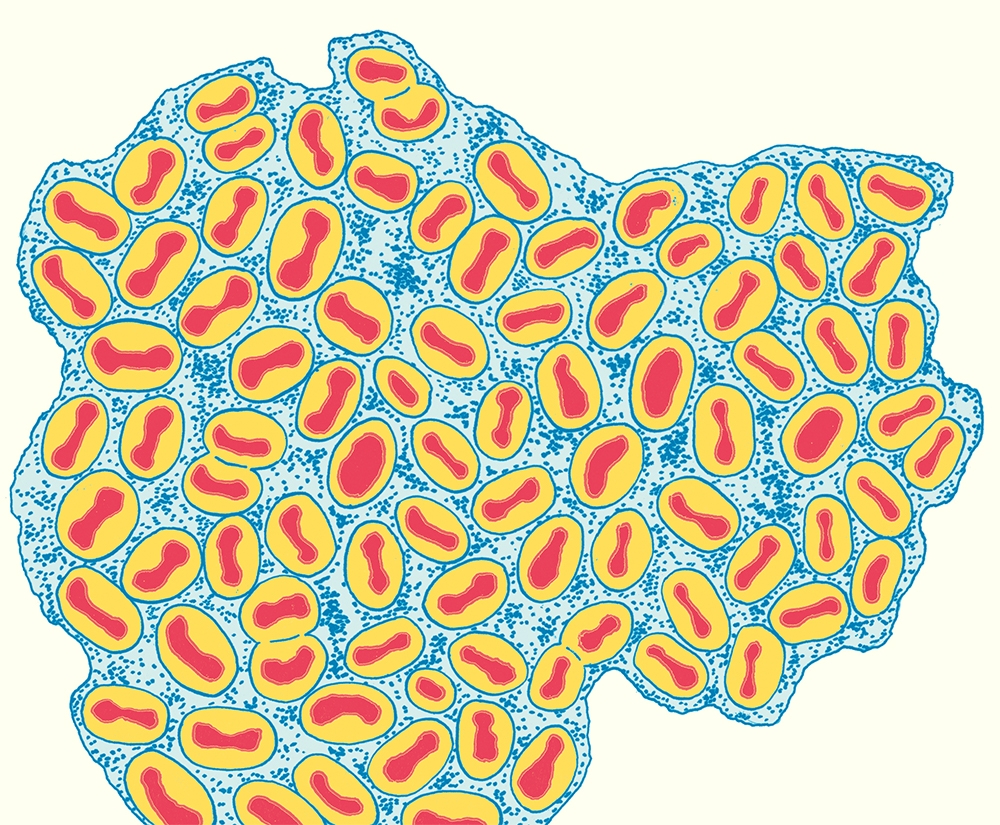

Pertence a essa última categoria a varíola — apelidada de bexiga no Brasil —, que talvez tenha matado mais de 1 bilhão de pessoas antes de ser erradicada, em meados do século 20. Ninguém sabe exatamente a origem da varíola; acredita-se que o vírus —do gênero que inclui as varíolas bovina, do macaco e do camelo — infectou seres humanos pela primeira vez no período em que a domesticação dos animais começou. Sinais de varíola foram encontrados em múmias egípcias, incluindo a de Ramsés 5º, que morreu em 1157 a.C.. Supõe-se que os romanos contraíram a doença perto de onde hoje fica Bagdá, capital do Iraque, na guerra contra os partas, um de seus muitos inimigos, em 162. O médico romano Galeno registrou que aqueles que voltaram com a nova doença sofriam de erupções cutâneas que eram “ulceradas na maior parte dos casos e completamente secas”. (A epidemia de varíola às vezes é referida como a Praga de Galeno.) Marco Aurélio, o último dos chamados “cinco bons imperadores”, morto em 180, talvez também tenha sido uma vítima da doença.

No século 15, como conta Joshua S. Loomis em Epidemics: The Impact of Germs and Their Power Over Humanity (Epidemias: o impacto dos germes e seu poder sobre a humanidade, Praeger), a varíola tornara-se endêmica em toda a Europa e a Ásia: isso significa que a maioria das pessoas entrava em contato com ela em algum momento da vida. No geral, a taxa de mortalidade era de aterrorizantes 30%, mas entre as crianças pequenas era muito mais alta: mais de 90% em alguns lugares. Loomis, professor de biologia na Universidade de East Stroudsburg, afirma que o risco era tão elevado que “era comum que os pais esperassem os filhos sobreviverem à varíola para escolher seus nomes”. Todos os curados adquiriam imunidade permanente (muitos ficavam também cegos e com cicatrizes horríveis pelo corpo). Nessa dinâmica, um grande surto explodia a cada geração ou duas, conforme aumentava o número de pessoas que conseguiam evitar ser infectadas na infância.

Isso também significava, como Loomis observa de modo bastante polido, que os europeus estavam em grande vantagem quando começaram a “explorar terras distantes e interagir com populações nativas”.

O historiador que cunhou a expressão “intercâmbio colombiano”, Alfred W. Crosby, também cunhou o termo “epidemia em solo virgem”: aquela em que “a população em risco não teve nenhum contato prévio com a doença que a atinge e está, portanto, imunologicamente quase indefesa”. A primeira “epidemia em solo virgem” das Américas — ou, para usar mais uma das formulações de Crosby, “a primeira pandemia do Novo Mundo” — começou no final de 1518. Naquele ano, alguém que provavelmente chegou da Espanha trouxe a varíola para a Ilha de São Domingos. Isso ocorreu um quarto de século depois de Colombo aportar ali, e a população nativa Taíno já havia sido bastante reduzida. A bexiga dizimou os sobreviventes. No começo de 1519, dois frades relatam, em uma carta a Carlos 1º, rei da Espanha, que um terço dos habitantes da ilha adoeceu: “Foi vontade de Nosso Senhor enviar uma peste de varíola aos chamados indianos, e não parece que vá cessar”. De São Domingos a varíola se espalhou para Porto Rico. Em dois anos, havia alcançado a capital Asteca de Tenochtitlán (hoje a Cidade do México), um desdobramento que ajudou Hernán Cortés a conquistar a capital, em 1521. Um padre espanhol escreveu: “Em muitos lugares todos de uma mesma casa morriam, e, como era impossível enterrar o enorme número de mortos, derrubavam as casas sobre eles”. A varíola invadiu o Império Inca antes dos espanhóis: a infecção viajava de um povoado a outro mais rápido que os conquistadores.

Era comum que os pais esperassem os filhos sobreviverem à varíola para escolher seus nomes

É impossível dizer quantos foram os mortos na primeira pandemia do Novo Mundo, tanto porque os registros são limitados como porque os europeus também transportaram muitas outras doenças, incluindo sarampo, febre tifoide e difteria. Ao todo, os micróbios importados provavelmente mataram dezenas de milhões de pessoas. “A descoberta da América foi acompanhada por possivelmente a maior tragédia demográfica da história do mundo”, escreveu William M. Denevan, professor emérito da Universidade de Wisconsin-Madison. Esse desastre mudou o curso da história, não só na Europa e na América, mas também na África: com a força de trabalho escasseada, os espanhóis se voltaram ao tráfico de escravos de forma cada vez mais intensa.

Origem bíblica

A palavra “quarentena” vem do italiano quaranta, que significa quarenta. Como explica Frank M. Snowden em Epidemics and Society (Epidemias e sociedade, Yale), a prática da quarentena se originou muito antes de entendermos o que exatamente estávamos tentando conter. O período de quarenta dias foi escolhido não por razões médicas mas bíblicas: “porque tanto o Antigo como o Novo Testamento fazem diversas referências ao número quarenta, em um contexto de purificação: os quarenta dias e noites da inundação no Gênesis, os quarenta anos dos israelitas no deserto… e a quaresma”.

As primeiras quarentenas oficiais foram uma resposta à Peste Negra, que apenas entre 1347 e 1351 dizimou cerca de um terço dos europeus, inaugurando a chamada “Segunda Pandemia da Peste”. Assim como a primeira, a segunda pandemia cumpriu seu trabalho de destruição de forma intermitente. A peste se espalhava e arrefecia para em seguida explodir novamente.

Em um dos surtos, no século 15, Veneza construiu lazarettos (ou enfermarias de isolamento) em ilhas vizinhas, onde forçava os navios que chegavam a ancorar. Os venezianos acreditavam que, ao arejar os navios, estariam dissipando os vapores causadores da praga. A suposição era equivocada, mas o resultado foi salubre: quarenta dias era tempo suficiente para matar ratos e marinheiros infectados pela peste. Snowden, professor emérito em Yale, considera essa medida uma das primeiras manifestações “institucionalizadas de saúde pública” e argumenta que isso ajudou a legitimar o “acréscimo de poder” pelo Estado moderno.

Há um intenso debate sobre a razão pela qual a segunda pandemia finalmente acabou; um dos últimos grandes surtos na Europa aconteceu em Marselha, em 1720. Mas, independentemente dos esforços de controle terem sido ou não efetivos, eles provocaram muitas vezes “evasão, resistência e tumulto”, como expressa Snowden. As medidas de saúde pública se opunham à religião e às tradições, assim como ainda hoje acontece. O medo da separação dos entes queridos levou muitas famílias a ocultar casos. E os responsáveis por aplicar as regras muitas vezes tinham pouco interesse verdadeiro em proteger a população.

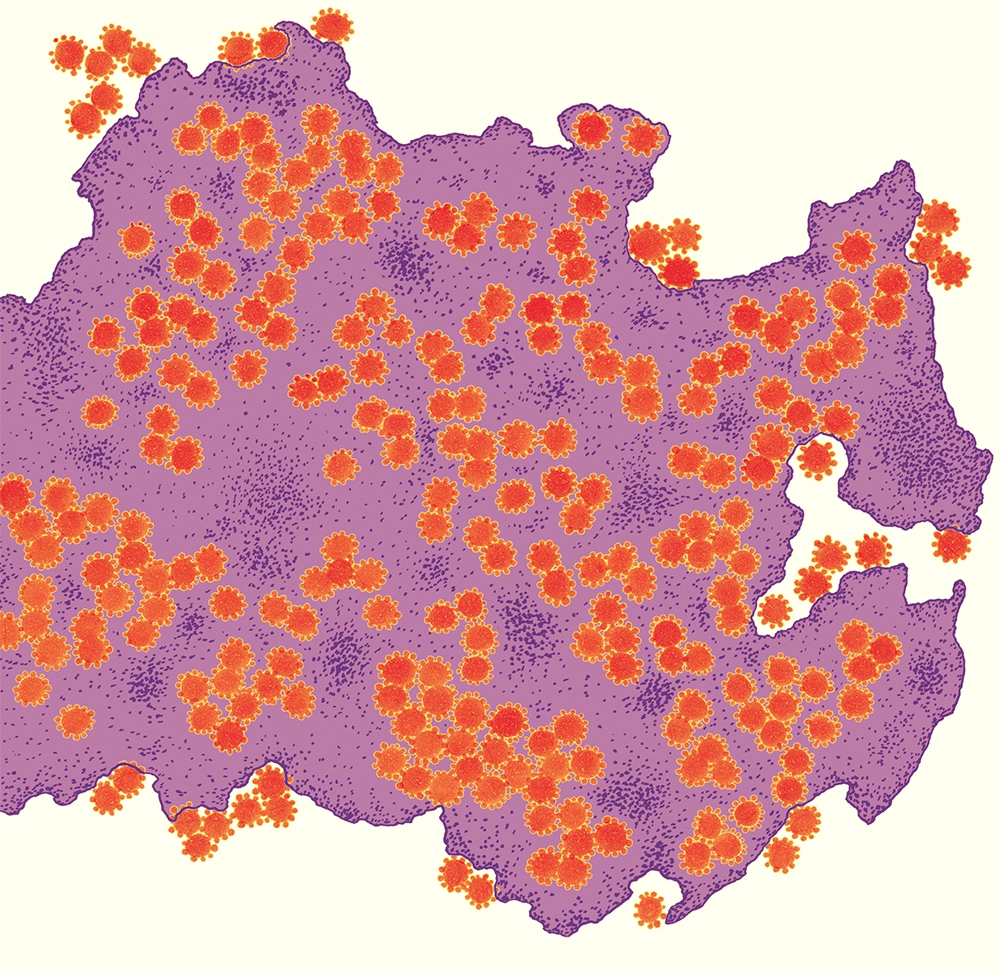

Vamos considerar o caso do cólera. No ranque das piores doenças, o cólera poderia estar em terceiro lugar, depois da peste e da varíola. Causado por uma bactéria em forma de vírgula, a Vibrio cholerae, o cólera ficou restrito ao delta do rio Ganges durante a maior parte da história humana. Até que, no século 19, os navios a vapor e o colonialismo levaram a Vibrio cholerae para passear. A primeira pandemia começou perto de Calcutá, em 1817. Avançou por terra até o que é hoje a Tailândia, e de navio para Omã, de onde foi levada para Zanzibar. A segunda pandemia de cólera se iniciou em 1829, mais uma vez na Índia. Ela foi fazendo doentes até chegar à Rússia, depois à Europa, e de lá foi para os Estados Unidos.

Em contraste com a peste e a varíola, que não fazem distinções de classe, o cólera — que se dissemina através de comida e água contaminadas — é principalmente uma doença das favelas urbanas. Quando a segunda pandemia atingiu a Rússia, o tzar Nicolau 1º decretou quarentenas rigorosas. Talvez essas medidas tenham diminuído a velocidade da espiral de propagação, mas não ajudaram aqueles que já estavam infectados. A situação, de acordo com Loomis, foi exacerbada pelos oficiais de saúde que indiscriminadamente reuniam nas mesmas enfermarias as vítimas de cólera e pessoas sofrendo de outras doenças. Havia boatos de que os médicos estavam propositadamente tentando matar os doentes. Na primavera de 1831, explodiram rebeliões em São Petersburgo. Um rebelde voltando de uma refrega relatou que um médico “levou duas pedradas no pescoço; ele não vai nos esquecer por um bom tempo”. Na primavera seguinte, revoltas aconteceram em Liverpool, na Inglaterra. Mais uma vez, os principais alvos eram os médicos; eles eram acusados de envenenar as vítimas de cólera e deixá-las azuis. (A doença também era conhecida como “morte azul”, porque os doentes podem desidratar tanto que sua pele ganha a coloração azulada.) Revoltas semelhantes tumultuaram Aberdeen, Glasgow e Dublin.

Em 1883, durante a quinta pandemia de cólera, o médico alemão Robert Koch estabeleceu a causa da doença ao isolar a bactéria Vibrio cholerae. No ano seguinte, a pandemia atingiu Nápoles. As autoridades da cidade enviaram inspetores para confiscar alimentos suspeitos. Também recrutaram pelotões de desinfecção que entravam armados nos cortiços. Os napolitanos estavam compreensivelmente céticos em relação aos inspetores e aos pelotões. E responderam com um senso de humor admirável, ainda que não necessariamente uma aguda compreensão de epidemiologia. Os manifestantes se reuniram na prefeitura com cestas de figos e melões já passados. Lá, se puseram “a comer as frutas proibidas em enormes quantidades enquanto os que assistiam aplaudiam e faziam apostas sobre quem comeria mais”, conta Snowden.

Oito anos depois, enquanto a quinta pandemia atacava furiosamente, uma das revoltas do cólera mais violentas explodiu onde hoje fica a cidade ucraniana de Donetsk. Dezenas de lojas foram saqueadas, e casas e comércios foram incendiados. As autoridades de São Petersburgo responderam à violência reprimindo trabalhadores, acusados de promover a “ilegalidade”. De acordo com Loomis, a repressão gerou mais agitação civil, que motivou mais repressão, e assim, de uma maneira algo indireta, o cólera ajudou a “preparar o palco” para a Revolução Russa.

A sétima pandemia de cólera começou em 1961, na ilha Sulawesi, na Indonésia. Pela próxima década, espalhou-se pela Índia, pela antiga União Soviética e por várias nações africanas. Não houve grandes surtos pelos próximos 25 anos, até que um atingiu o Peru em 1991, reivindicando 3.500 vidas; outro surto, na atual República Democrática do Congo, em 1994, matou 12 mil pessoas.

É quase consenso que a sétima pandemia segue em curso. Em outubro de 2010, houve um surto de cólera na região rural do Haiti que rapidamente se espalhou para Porto Príncipe e outras cidades. Isso aconteceu nove meses depois que o terremoto de magnitude 7.0 devastou o país. Boatos começaram a circular apontando uma base que abrigava tropas pacificadoras das Nações Unidas vindas do Nepal como a origem da epidemia. Rebeliões estouraram na cidade de Cabo Haitiano; ao menos duas pessoas foram mortas e os voos que levavam auxílio ao país, suspensos. Por anos, as Nações Unidas negaram que suas tropas tenham levado o cólera ao Haiti, mas por fim admitiram que os rumores eram verdadeiros. Desde o início do surto, 800 mil haitianos ficaram doentes e quase 10 mil morreram.

As Nações Unidas admitiram que suas tropas haviam levado o cólera ao Haiti

Epidemias são, por natureza, desagregadoras. O vizinho a quem você pediria ajuda em tempos melhores torna-se uma possível fonte de infecção. Os rituais da vida cotidiana transformam-se em oportunidades de transmissão; as autoridades são agentes da opressão ao impor a quarentena. E ao longo da história foram muitas as vezes em que estrangeiros ou minorias foram responsabilizados pelos surtos. (Em alguns casos, como no das tropas pacificadoras, eles estavam certos.) Snowden recorda o que aconteceu com os judeus de Estrasburgo durante a Peste Negra. As autoridades locais os culparam pela doença — dizia-se que envenenavam os poços — e deram a eles a escolha: converter-se ou morrer. Metade optou pela primeira opção. No dia 14 de fevereiro de 1349, aqueles que se recusaram “foram amarrados juntos, levados para o cemitério judaico e queimados vivos”. O papa Clemente 6º expediu bulas papais salientando que os judeus também estavam morrendo com a peste, e que não havia sentido em se autoenvenenar, mas isso aparentemente não fez nenhuma diferença. Em 1349, comunidades judaicas em Frankfurt, Mainz e Colônia foram perseguidas e massacradas. Para escaparem da violência, judeus emigraram em massa para a Polônia e para a Rússia, alterando permanentemente a demografia da Europa.

A Covid-19 e o passado

Sempre que somos atacados por uma calamidade, como agora, é tentador olhar para o passado em busca de orientação sobre o que fazer ou, ao contrário, o que não fazer. São quase 1500 anos desde a Praga de Justiniano e, com a peste bubônica, a varíola, o cólera, a gripe, a pólio, o sarampo, a malária e o tifo, há um epidêmico número de epidemias para nos fazer refletir.

O problema é que para a quantidade de padrões comuns que emergem há ao menos a mesma proporção de variações para nos confundir. Nas revoltas do cólera, as pessoas culparam não os estrangeiros, mas seus próprios pares: os alvos eram os médicos e as autoridades oficiais. A varíola ajudou os espanhóis a conquistar os impérios Inca e Asteca, mas outras doenças ajudaram a derrotar forças colonizadoras. Na Revolução Haitiana, por exemplo, Napoleão tentou reconquistar a colônia francesa em 1802 com cerca de 50 mil homens. Mas foram tantos os soldados mortos por febre amarela que, depois de um ano, ele desistiu da empreitada e ainda decidiu vender o território da Louisiana para os americanos.

Até mesmo a matemática dos surtos varia dramaticamente a cada caso. Adam Kucharski, professor da London School of Hygiene & Tropical Medicine e autor de The Rules of Contagion (As regras do contágio, Profile), lembra que as diferenças dependem de fatores como forma de transmissão e quantidade de tempo em que um indivíduo fica contagioso, e das tramas sociais que cada doença ataca indiretamente. “Existe um ditado na minha profissão: ‘Se você viu uma pandemia, você viu… uma pandemia’”, escreve. Entre as poucas previsões seguras que podemos fazer sobre a Covid-19 a esta altura, é que ela será o tema de inúmeras histórias. (Tradução de Fernanda Diamant)

Porque você leu Divulgação Científica

Plantas de poder

Sidarta Ribeiro investiga as ligações ancestrais entre humanidade e cannabis, enquanto aponta o racismo como marca das políticas proibicionistas

NOVEMBRO, 2023